公共卫生研究中的伦理问题处理

概论Other Section

当判断被认为是一种科学工具时,就更容易看到科学是如何受到价值观的影响的。 价值观不能也不应该与科学分开 ——美国国家科学院[1]。

自从第二次世界大战以来,记录在案的,难以计数的不人道的试验一次又一次地证明了在试验的情景下,希波克拉底试验是会被违背的[2]。在二战结束后,纽伦堡法庭公布了《纽伦堡法典》,这是确立了涉及人体研究的伦理原则的头一份文件。1964年,在芬兰召开的世界卫生大会上,委员们起草了第一版《赫尔辛基宣言》[3],赫尔辛基宣言在经过数个版本的更新后,如今已经成为在全球各国广泛承认的最为权威的人类研究伦理指南之一。国际医学科学组织理事会(CIOMS)出版了一版指南,用以指导如何在生物医药研究中,特别是在发展中国家以及针对脆弱人群开展的试验中,践行《赫尔辛基宣言》[4]。

在贝尔蒙德报告中,起草报告的专家提出了三大原则,这三大原则也是研究伦理的基本原则,即:尊重、获益和公平[5]。研究者接受这三大原则的出台实行以及研究伦理委员会的审核和监管,为负责任的开展研究打下了基础。研究伦理是所有涉及人体的研究所必须遵守的原则,但是问题在于:我们如何才能保证研究是符合伦理要求的?

大部分的期刊杂志都要求投稿作者确认自己的研究已经经过相关的伦理机构审核审批,并且最好确认研究执行过程中都遵照了国际伦理标准。尽管这一陈述是在研究进行到最后一个环节,撰写发表论文时做出的,但是也只有在试验进行的过程中切实的完成了相关的工作才能够做出这一陈述。事实上伦理原则的施行应该体现在从研究思路的形成、方案的制定、研究的施行、一直到结果的发表的试验全过程当中。为了达到这一目标,研究者应该在研究伦理上有坚实的理论基础,同时有丰富的相关实操经验,并且在整个项目过程中不断地进行伦理上的评估。

在本文中,笔者概述了研究伦理的基本原则,并就如何在公共卫生类的研究中融入伦理原则进行了阐释。笔者同时也阐释了一个研究在什么情况下必须接受伦理委员会的审查以及研究者需要如何做才能通过伦理审查。由于公共卫生研究和临床生物医学研究存在着许多不同之处,因此文中的观点是针对公共卫生研究的特点的。在文末,笔者用两个实例来说明落实伦理原则的难点在何处。学术不端行为在其他很多文章中都有所报道,但并不在本文的关注范围之内[6,7]。

尊重Other Section

知情同意

尊重试验中的受试者意味着要充分理解他们的自主权——他们是独立的个体,有在不受外界影响的情况下自由做出选择的权利。通过知情同意的过程,他们应该能够通过纸面以及口头告知的形式,获得足够详实的信息从而决定是否参与试验。换句话来说,就是受试者只能在“自愿”的情况下参与到试验之中[8],即“有接受知情同意能力的个人以受试者身份参与医学研究必须是自愿的”(《赫尔辛基宣言》2013-第25段)[9]。

对于自理能力不健全的人群(例如儿童、认知功能障碍的人群)必须以法定监护人或法定代表人签署代理同意书的形式加以额外的保护。在研究中签署的代理知情同意书和医疗过程中的代理知情同意书有很多的不同之处,例如一个10岁的儿童要接受手术的话,只需要双亲之一签署同意书;但若用于研究目的,只有父母签署的同意书是不够的,受试的儿童也需要在参与试验前签署同意参与研究的表格。另一个例子就是,在临床医疗中,如果在某些国家的法律中妻子并不是法定授权代表人,她可能可以为她生病的丈夫签署同意书;但如果是入组临床试验的话,代理知情同意书则必须由法定授权代表人,例如他们的儿子来签署。因此在获取代理知情同意书时,研究者必须知晓在他们的国家谁才是法定授权代表人,否则签署的同意书很有可能就是无效的。

在潜在的研究受试者签署了知情同意书后,他/她就可以入组到研究中了。生物医药研究的知情同意过程的指南是很清晰明确的[10],但是实际实行的过程中确存在着种种困难。研究者必须通过多种方式保证知情同意过程的有效性,首先,整个过程所用的语言对于潜在的受试者而言必须是合适的、易于理解的;其次应该给受试者进行提问的机会,从而评估受试者是否理解了我们传达的试验相关的信息[11]。知情同意文件必须使用受试者的母语进行撰写,同时知情同意过程也应该由能够使用该语言与受试者进行交流的研究人员完成[12]。

在公共卫生研究中,还有两个额外需要考虑的问题:什么状况下可以豁免知情同意,什么情况下必须考虑做群体知情同意。

《赫尔辛基宣言》规定在特定的情况下可以豁免知情同意:受试者在生理或心理上无法完成知情同意签署(例如受试者是无意识状态下的患者)同时这种无法签署知情同意的生理或心理状态是研究的纳入标准之一的情况下才能免除知情同意,例如,一个研究防止长期卧床的患者罹患褥疮的产品就应该在纳排标准中排除患有阿尔茨海默病的老年患者,因为对于这个研究而言,患有阿尔茨海默病并非是必须的纳入条件,但是如果研究是探究一个治疗阿尔茨海默病的新药物的效果,那这个研究只能招募患有阿尔茨海默病的患者。为了顺利的招募该类患者,研究者只能寻求他们的法定授权代表人签署知情同意,如果找不到代表人,同时试验进度也不能推迟,那该受试者就应该通过“备选招募程序”进行招募,这需要在试验方案中包含有对这类受试者安全、权利以及健康保护的方法和计划,并且得到伦理委员会的批准。并且应该尽可能早的得到受试者本人或法定代表人签署的知情同意[10]。

对于一个对整个社群进行干预的试验而言,在满足以下条件时,知情同意过程可以得到豁免:(I)受试者收到的风险不大于最小风险;(II)获取知情同意将直接导致试验无法进行;(III)伦理委员会已经进行过风险获益评估,并且认为豁免知情同意过程不会增加受试者受到伤害的可能性[13]。当研究探索的干预方式涉及整个社群时,对该群体中的每一个人获取知情同意很多时候会变得不太现实。例如,在一个关于饮用水加氟对于龋齿发病率的影响的研究中,因为加氟的饮用水会提供给每家每户,同时又没有其他的饮用水来源,因此整个城市的居民都会成为受试者。因为获取城中每一个人知情同意的难度很高,伦理委员会豁免了这个研究的知情同意过程,为了成功并避免社区的批评[14],要求豁免知情同意的研究团队至少应该通过会议、宣传活动、开放受试群体与研究者交流渠道等方式与受试群体取得交流。

在公共卫生领域的研究中,还有另外一种可以不用取得知情同意就开展研究的情况——是在应急状态下开展的研究,例如在传染病爆发或自然灾害发生时进行的研究。在这些应急情况下,几乎可以说时间就是最重要的。有时候,给予必须的干预的时间窗是很小的,因此没有获取知情同意的条件。此外,这个时间窗可能发生在受试者贫穷、营养不良、安全受损的背景下[15]。

在一部分针对社群的研究中,可能需要取得社群的领导人的同意。这种情况下一般知情同意是通过与已经和研究团队有相互信任和尊重关系的社群领导人通过会谈获取的。研究者,特别是对研究目标社区成员不熟悉的研究者,应当利用这个机会了解可能对研究造成影响的社群习俗和习惯。举例来说,在有的社群中,即使领导人已经同意进行研究了,但根据他们的习俗,是需要由一家的家主(通常是家中的丈夫、父亲或长兄)决定家庭成员是否能够参与到试验中来。在这种情况下,单纯地采用西方国家的标准知情同意流程就变得不再合适[17],此时知情同意将是一个更为复杂的、多阶段的过程。虽然在大多数医疗健康领域的研究中,社群领导知情同意的方式无法替代个人知情同意,但这种方法在有些情况下确是充分的,特别是在其他豁免的研究中(前文提及的情况下)。

无论知情同意的过程是简单还是复杂,或者是能豁免知情同意,这都必须经过伦理委员会的审批,研究者不能自行豁免本人开展研究的知情同意过程。

对知情同意书的基本要求Other Section

只有在知情同意过程以及知情同意书都符合伦理要求的情况下,知情同意才是有效的。对于知情同意书的文本,最少应该包含两个部分:参与者信息告知部分和签字部分。参与者信息告知部分应该包含以下信息[10]:

- 陈述个人被邀请参与到某试验中,参与试验是否是自愿的;

- 陈述拒绝参与试验不会造成任何权利的损失以及处于不利于自身的情况;

- 试验的目的;

- 为何受试者被选中参与试验;

- 试验将入组多少受试者;

- 试验将持续多长时间以及试验的流程,包括要收集哪些数据、怎么收集;

- 参与试验有哪些受益以及有哪些潜在的风险暴露;

- 解释有哪些人能够看到参与者的数据(隐私保护)以及受试者有权在任何时间拒绝参与试验或者退出试验,而没有任何处罚或歧视;

- 当受试者对于试验有任何疑虑时,提供调查者(或试验组联系人)的联系方法、伦理委员会的联系方法。

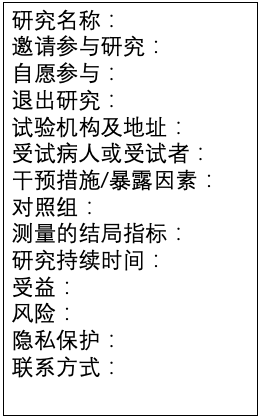

在准备知情同意书时,图1中的条目是很有用的小标题参考,这些小标题注明了在一个知情同意书中,通常情况下需要包含的最低限度的内容。知情同意书所用的表述应该对于一个非专业的人士来说也足够简单和易于理解。除了别无选择的时候之外,应该避免使用专业术语,并且在必须使用术语的时候,应该用通俗的语言进行解释。例如:不应该使用“hypertension”,而应该换成“high blood pressure”;另外,在使用“恶性高血压”的时候,应该进行解释:“恶性高血压是血压极高、进展极快并且有可能损害肺、肾、心脏等内脏器官的疾病,恶性高血压是急症,需要住院治疗,通常情况下需要住进重症监护室接受救治。”

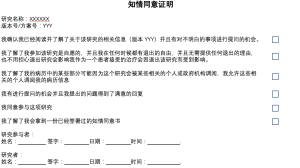

在同意签字的板块,应该至少包含受试者和研究者姓名、签字、日期的内容(图2)。在一些特殊情况下,例如招募不识字的患者或者患有阿尔兹海默病的患者时,签字文件必须有准备现场见证人或法定授权代表人签字的内容,通常签字表中还会包含的条文有:确认受试者已经阅读了知情告知部分内容,研究者已经向他们解释了研究的内容,他们已经了解他们参与试验是自愿的并且能随时退出,他们有权提出疑问并且他们所有疑问都得到了恰当的解答。

在试验开始前,试验者应该接受进行知情同意告知的培训,或者熟悉在知情同意过程中可能会遇到的各种情况,例如受试者不能阅读文字、受试者身体残疾不能阅读或者不能签署知情同意书、或者受试者有认知功能障碍或者受试者是没有法律能力的儿童等情形。研究者应该保证知情同意的过程不会出现对受试者施加直接或者间接压力的情况。这种影响包括受试者是脆弱的老年女性,研究员是穿着白大褂的成年男性医生;或者在学校中,同学造成的压力等。

多数杂志要求投稿文章声明他们的研究得到了机构审核委员会,并且书面的知情同意被成年人或儿童的监护人签署。

隐私保护

隐私保护意味着信息不会在没有得到允许的情况下被窃取和观测,在科学调查中,研究者只能在得到受试者的同意后才能获取他们的信息。保密性是指当受试者采集了受试者信息后,哪些人可以获得这些数据。《赫尔辛基宣言》规定:研究者应该尽力保护研究者的隐私信息以及信息的保密性。(《赫尔辛基宣言》 2013-第24段)。

保护研究数据的私密性面临着很多的挑战。通常研究是由一个研究团队执行的,研究团队中大部分人都可能接触到受试者的私人信息。研究者应该制定适当的措施,避免这些信息泄露给研究方案中规定有权获取数据,并且获得受试者同意查阅数据的成员之外的其他人。可能采取的措施包括:通过用编码来替代姓名,将数据和识别个人的关键信息分别存放来去除数据中的身份识别信息;妥善保存数据(包括数字信息和纸质档案),只允许获得授权的人访问信息等。但是,由于工作人员失误或者技术故障造成保密措施失效的风险总是存在的。隐私信息的泄露即使在数据经过脱敏后依然可能发生,特别是在研究对象是较小的群体或社群的时候,此时受试者的身份很可能被其他人推理出来 [18] 。

在另外一种情形下,保持隐私资料不泄露也是充满挑战的事情。比如说,研究设计是类似小组访谈这种受试者以一个个小组接受定性研究的时候。在这种研究中,受试者以小组为单位坐下讨论一个话题,每个受试者的信息都暴露于组内其他个人之前,因此,受试者应当被告知不能在小组之外透露他们自己或其他受试者的信息,从而避免直接或间接的隐私泄露。

研究者应该在研究方案的伦理考量部分写明研究的保密措施。方案中应该详细说明数据以怎样的形式在何处存储,谁有权利获取数据,存储时间多长,以及研究的结果将如何进行宣传。应该解释为了最小化隐私信息泄露风险采取了哪些保险措施。在通过会议或者发表文章宣传研究结果时,数据应该经过汇总并且以个体信息不会被识别出来的形式呈现。定性数据不应与受试者个体存在身份信息泄露风险的方式相关联。例如,在某个农村地区,这位妇女的身份可以从她未经编辑的原话中被推断出来“我在14岁就被强迫结婚,然后被教导说我应该确保满足我丈夫的所有需求,确保他生活愉快。但这对我来说很难,因为他比我大20岁,还有另一个妻子和两个十几岁的女儿,他们都和我一起生活”。研究者应该特别注意避免受试者个体或群体因为他们在研究中分享的信息而遭受到其他人的侮辱和歧视。

行善

研究伦理的第二个原则就是行善原则,这个原则是和不作恶原则相结合的。这条原则考量的是最大化受试者受益同时最小化对受试者的伤害。在早期,有很多科学家坚信在求知的道路上应该没有边界。在1895年,芝加哥大学一位知名的化学家说到:“与科学新知相比,人的生命微不足道。科学的目标是推进人类知识的边界,为此可以牺牲人类生活中的一切[20]”直到二十世纪中叶,类似这样的态度在美国都广为存在,这也导致了很多研究举着科学研究的大旗对人类受试者进行虐待。伦理指南的出现打破了这种范式,因此,现在受试者的福利永远是最优先考虑的。“在涉及人类受试者的医药研究中,对受试者的健康的保障应当高于研究的科学以及社会受益”(《赫尔辛基宣言》第八章,2001)[3]

将该原则详细展开来说,每一个研究都应该进行风险受益分析,这种分析需要衡量所有的获益(对受试者以及对社会的获益)以及潜在的风险。获益指对研究中所有受试者的受益,只有部分受试者能获得的受益不计算在其中。例如,在对比两种药物效果的随机对照试验中,只有在这两种药物“临床均势”的情况下该研究才是符合伦理的,这意味着两种药物哪一种效果更好是不明确的,医学组织没有取得两种药物中哪一种更好的共识 [21] 。风险包括在试验进行时或者试验完成后存在的,可能影响受试者的所有类型的伤害。生理上、心理上、情绪上、社会关系上、经济上、个人声誉上产生的伤害和累及都应该纳入分析中,而且在试验设计中还应该纳入减轻伤害的预防措施。在部分研究中,研究带来的损害被认为是不大于最小伤害的,这意味着这些研究带来的损害或不适的程度以及几率不大于受试者在正常生活过程中遭遇这些损害的几率,这种情况下可以申请免除知情同意。一个常见的能够免除知情同意的例子是涉及受保护健康信息的回顾性的研究。但是,如果需要分析的数据中包含个人敏感信息,特别是在没有直接和受试者进行联系的时候,获取知情同意仍然是必要的。

例如,在一项比较新的镇痛药和传统药物的效果研究中,使用两种药物中任何一种而疼痛没能得到良好控制的受试者应该得到救援药物的治疗,救援药物应该是已知能够有效缓解疼痛且与试验用的药物没有任何交互作用的镇痛药。另一个例子是研究遭到暴力虐待的妇女创伤后应激障碍的研究。该研究入组的受试者可能在回忆和讨论她们的经历时会出现情绪障碍,从而可能在研究后反而进一步加重她们的症状。在此类研究中,访谈者需要接受训练,识别出情绪障碍的语言或非语言的线索,并且知道如何处理这种问题。“安全脚本”也被当做一个附加的保护措施在这类研究中得以应用,当受试者的言论中提及一些很严重的问题,例如提到自杀时,访问人将会从访谈的问题中脱离出来,转而谈论一些事先设计好的备选脚本[22,23]。心理学医生或精神科医生的应该在有需要的时候能够立即给受试者进行干预,或者在随后的随访中进行跟进[22]。

风险分析不仅仅是分析伤害是否发生,还应该评估伤害的严重性、发生的可能性以及伤害的范围(例如这种伤害只会影响受试者本人,还是会影响到其他人,甚至对整个社群造成伤害)。

和其他医疗健康领域的研究不同,公共卫生领域的研究在风险分析中还有一个额外需要进行考虑的要点。在公共卫生领域的研究中,明确“谁是受试者”是一个很重要的问题。受试者是个体?一组人?还是一个社群?或者是上面几种情况的结合?当受试者是社群时,个人的利益能为了社群的获益,在多大程度上进行牺牲和妥协?这种限制个人自由的干预的研究有几个例子,比如禁烟区和强制系安全带的研究。

行善原则的一个基本的前提是研究设计在科学上的有效性。研究的设计方法应该有坚实的理论基础。研究设计应该和它的研究目标是相适应的。一个试验设计有问题的研究是不符合伦理的,因为这种研究浪费了资源,这种研究使受试者经受了一个很有可能难以取得成果的研究流程,而且最终这个研究可能获得一个有误导性的结论。这个理念很明确的在《赫尔辛基宣言》中有所声明:“涉及人的医学研究应该符合基本的科学原则,研究应该是在对相关科学文献、其他相关来源的信息透彻的了解,合理的实验室检测计划、以及在合理的动物试验计划的基础上而设计、实行的。(《赫尔辛基宣言》,2013-第21条)”[9]一个符合科学的试验有很多要求,例如应该有合理的试验设计、根据检验效能计算的合理的样本量,用以避免假阴性结果(第二类统计学错误),如果有试验效应的话,试验持续的时间应该足够观察到效应的产生,能够回答研究问题的结局事件以及对应的检测方法,以及选用的检测工具应该是有效且可靠的。公共卫生研究所面对的一大挑战是这个领域的研究使用了很多不同的研究设计和方法学,不是所有的公共卫生研究都是采用临床研究中常见的标准平行对照比较试验设计。例如一个政策或者全国范围推行的干预研究,如限速或者强制佩戴头盔相关的研究,就无法使用平行组的试验设计。

如果机构设立了学术委员会,在伦理审核前,应该由学术委员会对研究的科学性进行审核。否则,伦理委员会应该同时对研究的科学性以及伦理进行审核。伦理委员会委员们应该能够对收到的申请进行严格的审核,审核可以由已有的成员完成,当需要涉及不同领域的专家时,也可以在外部审核者的帮助下完成审核。

公正

公正原则是指研究的受试者的负担和潜在的获益都是平等的。社群或人群中所有成员的健康都同等重要,所以研究应该毫无偏见的给与符合纳入条件的所有人以同样的参与试验的机会。“应该为医药研究中的弱势群体提供合理参与试验的方式”(《赫尔辛基宣言》,2013-第13条)[9]。但是这一条原则并不一定意味着研究中所有的人都是平等的参与试验,因为受试群体中不同亚组之间的情况可能是不一样的。平等是很重要的问题,因此对健康需求最大的亚组的人群应该享有优先权。

将公平原则运用到实际研究中是充满挑战的。例如,在健康条件不等的人群中,有些人因为自身的因素在招募过程中不断的被边缘化,从而导致部分本身具有某些特殊条件的受试者可能会被优先考虑、优先入组到研究中来。另外一个例子就是当研究是针对某一个特定的社群或民族群体进行的,并且需要得到社群领导的同意才能进行时,社群的领导将对研究的推进产生什么样的影响?比如说,这位领导是否会自行决定谁能入组研究,谁不能入组?这位领导是否有权利阻止某些特定的个人参加试验?第三个例子就是在应急情况下进行的研究,例如在地震时,当医药物资供应不足,而研究是为了更好的了解这种情况下如何更好的提供医疗服务时,决定谁能入组(也意味着决定谁能接受更好的医疗处理)会变得十分困难。

研究伦理委员会的作用Other Section

研究伦理委员会,又名伦理审核委员会,一个独立的伦理委员会被定义为“由独立的委员构成,对照已经取得共识的伦理原则,对涉及人体研究方案进行审核的组织”。

涉及人类对象的研究必须经过研究伦理委员会的审核并获得批准后才能正式开展,《赫尔辛基宣言》中明确规定“研究方案必须提交伦理委员会进行考量、评估、指导和批准”(《赫尔辛基宣言》,2013-第23条)[9]。

有时候一个项目是否能被称为研究是不清晰的。研究是“为了得到能普遍应用的知识而设计的一种系统化的调查(例如收集和分析信息)”[26] 。有时候,用于提高公众健康质量的干预措施的应用很可能会落入不太符合研究定义的灰色区域,特别是当结果并不准备公开发表的时候。在多数情况下,这种“评估性”项目和正式的研究都同样会遇到相似的伦理问题[27]。医疗行业的专业人士绝对不能自行判断某个项目不是研究。应该由伦理委员会做出是否要求一个项目接受伦理审核和批准的决定。

伦理委员会审批不能进行补办,“如果一个研究没有在开始前就获得伦理批件,那后期通常不能补办伦理审批,而且研究文章可能不会考虑进行同行审议。在这种情况下,是否继续进行同行审议的流程由编辑进行判断”[28]。哪怕研究没有伦理上的问题,研究者也不能在他开始研究后再获取伦理委员会的许可。此外,在获得伦理委员会书面的批件前就开展试验被认为是违背指南的行为[9]。

汇总所有问题Other Section

负责任的研究实行不仅仅是了解三个伦理的原则或是发表的伦理指南,而是将前文讨论的所有内容整合在一起并运用于实际生活场景中。我将以两个公共卫生领域的研究为例子,并对其中涉及的伦理问题进行探讨,从而阐明这个观点。

在应急状况下的研究

CIOMS 2016年的指南专门制定了在应急或灾害状态下的研究的问题(CIOMS指南,2016-第20条)[4]。对灾害响应机制的研究是提高灾害应对能力重要而且必不可少的一部分。例如,在2013到2016年之间,西非经历了最严重的埃博拉病毒流行,死亡率高达40%~100%。因此我们需要对新的预防和治疗手段进行评估。通常而言,新的治疗方法只有在收集了大量的安全性和有效性数据之后才会获批进一步进行人体研究,因为缺乏背景资料会增加伤害发生的可能性。但是,对于受病毒影响的人们来说,试验产品是唯一的治疗措施,不接受试验药物治疗的结果只会是这个致命疾病所带来的极差预后。这种情况的严重性对治疗方法急迫的需求使得即使这种治疗方法的支撑数据比开展常规临床试验所要求的要少得多,但风险受益分析的结果依然极度偏向于同意开展试验。因此,与常规的伦理指南规定中不同,这种未经类似美国食品药品监督管理局或欧洲药物评审局等管理机构审批上市的干预方式也能被允许用于部分研究中[29]。

知情同意以及隐私保护是尊重原则的基石,在感染性疾病流行期间,知情同意过程可以通过几种途径完成。负责知情同意的、有资质的研究组成员可以全程参与照顾感染该疾病的患者。在很多案例中,疫苗要产生保护效果,就需要尽早的进行注射,这意味着知情同意的过程会耽误患者的治疗。在灾难现场,通常来说用于研究的资源(办公室以及其他研究实施)常常会用其他研究之外的用途。这种情况会破坏研究的基础设施从而破坏某些伦理的原则。

此外,在类似的情况下,卫生行政部门的工作人员可能会对已知或疑似感染疾病的个体进行筛查,这有可能将他们暴露于接触病原体的危险之中。

此类研究的数据很可能会与当地或国际的相关部门进行共享,用于明确疾病爆发的情况,从而更好的了解这种病毒传播的特点,评估新疗法的有效性。同样的,在类似于埃博拉病毒爆发的紧急情况下,可能同其他负责疾病控制相关方共享数据的义务将高过伦理的保密原则,从而必须违背这一原则共享数据。在一个对15个埃博拉病毒相关研究的综述中,发现有七个研究因为保护受试者的隐私,从而没有提供足够相关信息 [30] 。在作者没有在出版物中提及必要信息时,不能推断研究没有相应的伦理问题。而一份一般性的伦理委员会审核批准证明,最多也就是能让读者推断,研究中的伦理问题都已经得到了解决。

针对特定民族或小型社群的研究

针对类似原住民群体这种规模小、内部人群联系紧密的社群的研究,有着独特的难点。这类研究所需要面临的难点在一个针对贝多因人女性遭受家庭暴力的定性研究中得以体现出来。贝多因人是以部落形式聚居在沙漠中的族群,与西方人重视个体自由不同,在贝多因人的文化观念中,身份是家庭、大家庭还有部落中的身份。贝多因人的社会等级森严,以男性高于女性、长者高于年轻人为特点。

在这样的研究中,践行尊重原则会遇到怎样的困难?有效的知情同意过程是研究符合伦理的核心,这意味着无论受试者是否参与试验,都应该是处于自愿的状态下做出的选择,不应收到任何的不正当的影响。在一个内部联系紧密的群体中进行像家庭暴力这样敏感话题的调查,会有很大的可能受试者被迫拒绝参与(女性的丈夫不愿意暴露这种行为)或者被强迫参与研究(女性被强迫参与试验,谎造事实以掩盖丈夫的施暴行为)。

在这种研究中,保障隐私信息私密性会变得十分困难,因为这种群体规模很小,且内部个体之间关系紧密。有时,受访女性是不能独自接受采访的,采访必须在一个“被信任的第三者”,比如说嫂子、岳母随同的情况下才能够被允许进行。在采访的过程中有受访者亲属在场的这种情况下,研究者需要建立一个能够保障受试者安全而且又不影响结果有效性的方案[32]。(2017年9月和 Hala Hammad,约旦安曼,约旦河基金会前主任的私人交流)。

对这种研究进行风险受益评估的主要问题是什么?这种类似的研究的结果可能会帮助政府机关和人权活动组织建立起能够帮助这些面临困境的妇女的干预措施[33]。但是,这种研究可能会破坏这个群体的隐私观念以及他们的文化传统,在他们的文化传统中,丈夫伤害妻子这种行为在男性和女性中都被视为是正常的或者可以接受的行为。如果在一个群体的文化中,家庭暴力是正常的行为,那这个群体中的许多成员可能会认为通过研究来探索这个问题是毫无意义的。最重要的是,由这个研究中传导出的信息可能会将这个群体中的女性置于遭受进一步伤害以及受到他们伴侣的涉及犯罪的行为的风险之中,也可能导致一些法律上的不良后果。

总结Other Section

伦理规范应该是研究全过程中都需要得以贯彻的一个部分,从研究的筹划、执行以及结果的宣传,整个过程都应该遵循伦理原则;研究的伦理性和科学性是同样重要的;研究中的受试者个体或者社群的福利在研究中必须一直受到尊重;保证将这些受试者的权利、隐私和安全应该在研究中放在第一位,这意味着研究的有效性和研究的方法同样要在伦理保护下进行;

- 不少国际的伦理指南都规定了最低的标准,在遵循国际指南的前提下,当地的法律、规定以及风俗都必须纳入考量;

- 研究的伦理问题远不是简单直白的问题,在需要立即采取措施保护公众健康的时候,一部分伦理标准是不可能实施的。相反,出于对受试者特殊观点的尊重,在研究一些当地文化中敏感的问题时可能会需要采取更为严格的保护措施;

- 伦理的实施要求研究者对研究带来的潜在获益和潜在风险的微妙平衡有完整的了解,这也是为何所有研究都必须以符合伦理原则为基础。

AcknowledgmentsOther Section

Funding: None.

FootnoteOther Section

Provenance and Peer Review: This article was commissioned by the the Guest Editor (Thomas A. Lang) for the series “Publication and Public Health” published in Journal of Public Health and Emergency. The article has undergone external peer review.

Conflicts of Interest: The author has completed the ICMJE uniform disclosure form (available at http://dx.doi.org/10.21037/jphe.2017.12.04). The series “Publication and Public Health” was commissioned by the editorial office without any funding or sponsorship. The author has no other conflicts of interest to declare.

Ethical Statement: The author is accountable for all aspects of the work in ensuring that questions related to the accuracy or integrity of any part of the work are appropriately investigated and resolved.

Open Access Statement: This is an Open Access article distributed in accordance with the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0), which permits the non-commercial replication and distribution of the article with the strict proviso that no changes or edits are made and the original work is properly cited (including links to both the formal publication through the relevant DOI and the license). See: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.

ReferencesOther Section

- National Academy of Sciences, National Academy of Engineering, and Institute of Medicine. On Being a Scientist: A Guide to Responsible Conduct in Research: Third Edition. Washington, DC: The National Academies Press, 2009.

- Rice TW. The historical, ethical, and legal background of human-subjects research. Respir Care 2008;53:1325-9. [PubMed]

- Declaration of Helsinki (2001). Available online: http://www.who.int/bulletin/archives/79%284%29373.pdf. Accessed November 1, 2017.

- Council for Medical Research Involving Human Subjects. International Ethical Guidelines for Health Research Involving Humans. Available online: https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/01/WEB-CIOMS-EthicalGuidelines.pdf. Accessed November 1, 2017.

- The National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research. The Belmont Report. Ethical Principles and Guidelines for the Protection of Human Subjects of Research. 1979. Available online: https://www.hhs.gov/ohrp/regulations-and-policy/belmont-report/index.html. Accessed November 1, 2017.

- Deshmukh MA, Dodamani AS, Khairnar MR, et al. Research misconduct: A neglected plague. Indian J Public Health 2017;61:33-6. [Crossref] [PubMed]

- Marusic A, Wager E, Utrobicic A, et al. Interventions to prevent misconduct and promote integrity in research and publication. Cochrane Database Syst Rev 2016;4:MR000038 [PubMed]

- Nijhawan LP, Janodia MD, Muddukrishna BS, et al. Informed consent: issues and challenges. J Adv Pharm Technol Res 2013;4:134-40. [Crossref] [PubMed]

- Declaration of Helsinki 2013. Available online: https://www.wma.net/wp-content/uploads/2016/11/DoH-Oct2013-JAMA.pdf. Accessed November 1, 2017.

- ICH Harmonised Guideline. Integrated Addendum to ICH E6(R1): Guideline for Good Clinical Practice, 2016. Available online: http://www.ich.org/fileadmin/Public_Web_Site/ICH_Products/Guidelines/Efficacy/E6/E6_R2__Step_4_2016_1109.pdf. Accessed November 1, 2017.

- Kadam RA. Informed consent process: A step further towards making it meaningful! Perspect Clin Res 2017;8:107-12. [PubMed]

- Tekola F, Bull SJ, Farsides B, et al. Tailoring consent to context: designing an appropriate consent process for a biomedical study in a low income setting. PLoS Negl Trop Dis 2009;3:e482 [Crossref] [PubMed]

- Coughlin SS. Ethical Issues in Epidemiologic Research and Public Health Practice. Emerg Themes Epidemiol 2006;3:16. [Crossref] [PubMed]

- Barne-Rose R. Compulsory water fluoridation: justifiable public health benefit or human experimental research without informed consent? Wm & Mary Envtl L & Pol'y Rev 2014;39:201-41.

- Macklin R, Cowan E. Conducting research in disease outbreaks. PLoS Negl Trop Dis 2009;3:e335 [Crossref] [PubMed]

- World Health Organization Research Ethics Review Committee. The process of obtaining informed consent. Available online: http://www.who.int/rpc/research_ethics/Process_seeking_IF_printing.pdf. Accessed November 1, 2017.

- Upvall M, Hashwani S. Negotiating the informed-consent process in developing countries: a comparison of Swaziland and Pakistan. Int Nurs Rev 2001;48:188-92. [Crossref] [PubMed]

- Kaiser K. Protecting respondent confidentiality in qualitative research. Qual Health Res 2009;19:1632. [Crossref] [PubMed]

- Helgesson G. Informants a potential threat to confidentiality in small studies. Med Health Care Philos 2015;18:149-52. [Crossref] [PubMed]

- Dittrich L. Patient H.M.: A Story of Memory, Madness, and Family Secrets. New York: Penguin Random House LLC, 2017.

- Freedman B. Equipoise and the ethics of clinical research. N Engl J Med 1987;317:141-5. [Crossref] [PubMed]

- Labbot S, Johnson T, Feeny N, et al. Evaluating and addressing emotional risks in survey research. Survey Practice 2016. Available online: http://www.surveypractice.org/index.php/SurveyPractice/article/view/320. Date accessed: 23 Oct 2017.

- Draucker CB, Martsolf DS, Poole C. Developing distress protocols for research on sensitive topics. Arch Psychiatr Nurs 2009;23:343-50. [Crossref] [PubMed]

- Östlin P, Schrecker T, Sadana R, et al. Priorities for research on equity and health: towards an equity-focused health research agenda. PLoS Med 2011;8:e1001115 [Crossref] [PubMed]

- World Health Organizations. Research Ethics Committees. Basic Concepts for Capacity Building. Available online: http://www.who.int/ethics/Ethics_basic_concepts_ENG.pdf. Accessed October 23, 2016.

- Code of Federal Regulations. Definitions. Available online: https://www.hhs.gov/ohrp/regulations-and-policy/regulations/45-cfr-46/index.html#46.102. Accessed October 24 2017.

- Willison DJ, Ondrusek N, Dawson A, et al. What makes public health studies ethical? Dissolving the boundary between research and practice. BMC Med Ethics 2014;15:61. [Crossref] [PubMed]

- BMC Editorial Policies. Available online: https://www.biomedcentral.com/getpublished/editorial-policies#ethics+and+consent. Accessed November 1 2017.

- Alirol E, Kuesel AC, Guraib MM, et al. Ethics review of studies during public health emergencies—the experience of the WHO ethics review committee during the Ebola virus disease epidemic. BMC Med Ethics 2017;18:43. [Crossref] [PubMed]

- Richardson T, Johnston AM, Draper H. A systematic review of Ebola treatment trials to assess the extent to which they adhere to ethical guidelines. PLoS One 2017;12:e0168975 [Crossref] [PubMed]

- Al Krenawi A. 2002. The Struggle of Bedouin-Arab Women in a Transitional Society. Available online: https://escholarship.org/content/qt5fd390b0/qt5fd390b0.pdf. Accessed November 1 2017.

- Voltelen B, Konradsen H, Østergaard B. Ethical considerations when conducting joint interviews with close relatives or family: an integrative review. Scand J Caring Sci 2017; [Epub ahead of print]. [Crossref] [PubMed]

- Taft A, Colombini M. Healthcare system responses to intimate partner violence in low and middle-income countries: evidence is growing and the challenges become clearer. BMC Med 2017;15:127. [Crossref] [PubMed]

- Okour AM, Badarneh R. Spousal violence against pregnant women from a Bedouin community in Jordan. J Womens Health (Larchmt) 2011;20:1853-59. [Crossref] [PubMed]

(本译文仅供学术交流,实际内容请以英文原文为准。)

Cite this article as: Al Tajir GK. Ethical treatment of participants in public health research. J Public Health Emerg 2018;2:2.